偏愛。映画の方は観ていないのですが、予告編やあらすじ紹介にざっと眼を通した限りでは、「スクールカーストの頂点に君臨するイヤ女がクラスメートの一人を死に追いやり、証拠隠滅のため、いじめられっ娘の父親をも操り殺そうとし……」みたいな話かとイメージしてしまうのですが、少なくとも原作である本作に関する限り、そうした先入観とはマッタク違うお話しでした。

偏愛。映画の方は観ていないのですが、予告編やあらすじ紹介にざっと眼を通した限りでは、「スクールカーストの頂点に君臨するイヤ女がクラスメートの一人を死に追いやり、証拠隠滅のため、いじめられっ娘の父親をも操り殺そうとし……」みたいな話かとイメージしてしまうのですが、少なくとも原作である本作に関する限り、そうした先入観とはマッタク違うお話しでした。

確かに、咲というイヤ女がいていじめを繰り返した挙げ句、クラスメートの一人を死に追いやってしまうのですが、彼女の方から積極的に父親の殺害に関与しているわけではなく、いうなれば策士策に溺れるかたちで父親を殺さざる得なくなってしまうところがまず上に挙げたようなイメージと大きく異なります。

いじめによる証拠隠滅を企図した藪蛇的な行動によって、娘の遺した日記を父親が見つけるにいたり、彼は娘を死に追いやった二人の娘っ子への復讐を誓い、――という後半部は、父親とイヤ女との操りを駆使した頭脳戦をスピーディーな筆致で描いていて秀逸です。少なくともこの原作ではイヤ女が絶対的優位にたって父親を操ろうとしているわけではなく、むしろ父親が罠を仕掛け、それに対してイヤ女がさらなる策を練ってある試みを行おうとし、――というふうに相手の先の先を読むような展開で魅せてくれます。謎が謎を呼んで、……という本格ミステリ的な妙味こそないものの、サスペンスフルな展開の中に、操りを駆使したどんでん返しを用意して相手を追いつめていく構成は、今まで読んできた作者の物語とはひと味もふた味も違いました。

最後はハッピーエンドといっていいような気がするのですが、個人的には、作中で物語を大きく牽引していく主人公の父親と、ワルのヒロインたるイヤ女・咲の二人よりも、父親とは職場の同僚となる早苗の人物造形に強く惹かれました。ちなみに父親は動物行動心理学の先生で、早苗の方は心理学と、いずれも心理学をベースにした背景を持っており、特に早苗の方は、他人の気持ちや感情を理解できない、いわゆる”壊れた”ひとであることを強く自覚しているところがポイント。

さながら他人に対してはロボットのような応対しかできず、そうした逸話が彼女の視点から描かれている趣向が興味深い。もちろんそこは彼女自身の視点とはいえ、作者のフィルターがかけられているわけで、そうした小説的事実を鑑みるに、案外、作者は主人公の父親・安藤やイヤ女の咲より、この早苗に結構な思い入れがあったりするんじゃないかなァ、……と感じました。というかそう思いたい(爆)。

相手の感情を理解できないと同時に、自分自身の感情も理解できない早苗の振るまいを、作者は非常に冷徹な筆致で描いており、個人的にぐッときたのが、学生のあからさまな嘘を嘘と判らずにひたすら問い詰める彼女に対して、安藤が「すんなりと」ある言葉を口にするシーン。

そうだ、あのとき早苗は思ったのだ。この同僚は大切にしなければならない、と。

その感情が何という名前なのかわからなかった。ただ、胸が熱くなるのを感じた。

自身の感情を的確にとらえることのできず、それを「胸が熱くなる」という肉体に生じた現象でしか処理できない彼女の哀しさ。それでいて彼女は読者(彼女を見る第三者)がそう感じる哀切さえ理解できないという事実がさらなる悲哀を誘います。そして普通であれば「愛おしい」とかそういう言葉で語られるべきところを、「胸が熱くなる」という、(早苗の視点から見れば)単純な生理現象を表した表現としながらも、それを小説のワンシーンとして眺めれば、読者がそれを愛や恋と連関させてイメージできる趣向が心憎い。このシーンで、早苗を演じる谷村美月がどんなふうに演じていたのか興味のあるところですが、ともあれこのシーンは、ラストの伏線にもなっています。

読後感のイヤさで魅せてくれる作者の中では、ハッピーエンドなラストはかなり意外ながら、それでもこういう素地が作者の内心にあるからこそ、その裏返しとしてああいうイヤミスが書けるんだろうなァ、……と感じた次第です。”真っ当”なイヤミスではないゆえ、作者のいつもの作風を期待する方には取り扱い注意ながら、フツーに面白く、また偏愛できる一冊だと思います。オススメ。

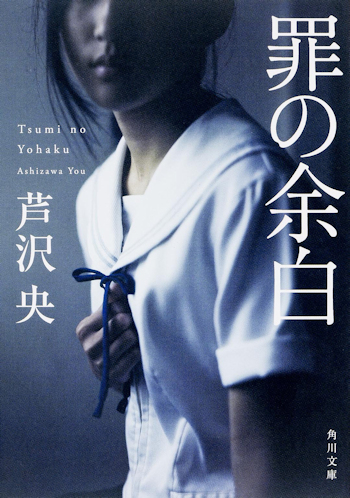

0 comments on “罪の余白 / 芦沢 央”