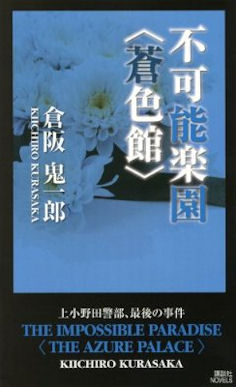

毎年のイベント化しつつある、クラニーのバカミスが今年も無事刊行。今年はバカミスシリーズの銘探偵・上小野田警部の最後の事件とのことで、ジャケ帯にもある通り『絢爛たる犯罪の宴』で大スパークするのかと思っていたら、かなりマトモ。いや、確かにクラニーらしい文字禍のアレとか色々とブチ込まれてはいるのですが、これだったら最後の文字禍さえなければ、新本格の懐かし本格が好きな人とかでもフツーの本格モンとして受け入れることができるのではないでしょうか。

毎年のイベント化しつつある、クラニーのバカミスが今年も無事刊行。今年はバカミスシリーズの銘探偵・上小野田警部の最後の事件とのことで、ジャケ帯にもある通り『絢爛たる犯罪の宴』で大スパークするのかと思っていたら、かなりマトモ。いや、確かにクラニーらしい文字禍のアレとか色々とブチ込まれてはいるのですが、これだったら最後の文字禍さえなければ、新本格の懐かし本格が好きな人とかでもフツーの本格モンとして受け入れることができるのではないでしょうか。

……だからといって、クラニーのバカミスに対する志が日和ったというわけでは決してなく、今回の趣向について、自分はバカミスを限りなくフツーの現代本格に近づけようとした試みとして愉しみました。もっともフツーの領域に近づけようとも、バカミスはバカミス。その出自を隠せるはずもなく、双曲線のごとく緩やかなカーブを描いたバカミスのラインは、マトモな本格の線に限りなく近接しながらも決して交わることはありません。だが、そこがいい。

物語は、若くして引退した女優の死によって執り行われた告別式の最中、彼女の屋敷に強盗が押し入り、執事などを殺害。さらには誘拐された孫の行方を巡って、身代金の代わりにあるブツとの交換を持ちかけてきた犯人に導かれるまま、上小野田警部の本葬ならぬ奔走が始まり、――という話。

クラニーのバカミスといえば、事件の舞台から物語の舞台にいたるまで、完全に常軌を逸したともいえるその”地の利”を活かした作品が多かったわけですが、今回も葬祭式場『蒼色館』が用意されてはいるものの、実をいうと文字禍を除けば、そうした仕掛けはかなり控えめ。実際、早々に本格ミステリでは定番ともいるある仕掛けと真相を物語の前半でアッサリと明かしてしまいます。

その代わりといっては何ですが、犯人のあまりにアンマリな犯行と、アリバイトリックの仕掛けが巧妙で、霞流一氏がニンマリしてしまうような犯人のやりすぎぶりが素晴らしい。傍点つきで説明されるアリバイ・トリックのシーンは、想像するだけで吹き出してしまうのですが、リアリズムを完全に抛擲したその振る舞いとは相反して、トリックを成立させるための配色にも心を配ったリアリティ溢れるディテールが、バカミスならでは引きつった笑いを醸し出します。

実をいうと、事件の中心となる人物の正体などは、新本格のある作品などでも使用された(というか、そういえばあの作品もバカミスと一部で絶賛されていたような……)ものであり、自分も早々にこの真相にはたどり着いてしまったわけですが、上の事件の舞台の仕掛けと同様、読者が種明かしよりも先に真相を見破ってしまったからといってツマらなくなってしまうわけではない、というのがクラニーのバカミスの醍醐味でもあります。

ここでも繰り返しになりますが、物語の舞台に仕掛けられたトリックは、物語の前半も前半で明かしてしまうという出し惜しみのないクラニーのサービス精神を前にしては、作者と読者との知恵比べなどという趣向はマッタク意味をなさないわけで、いかにバカになれるかがキモ。

特に本作では、読者がアッサリと見破ってしまうであろう、ある人物の正体が、クラニーのバカミスではお馴染みの文字禍ネタと重なり、旧作では事件との乖離を感じさせたこの趣向が幻想的な情景へと昇華されているところは大いに評価したいところです。本格ミステリというよりは実験小説として読んだ方がおそらくは愉しめるであろうこのネタも、ここまで徹底され、事件と真相との強固な連関がつくりだされているとあれば、これを評価できるかできないかは完全に好みの問題といえるのではないでしょうか。

芦辺ミステリとはまた違った虚実の交錯をみせる後半の展開と、この幻想的情景はある意味、ホラー映画のような悪夢として見ることも可能で、バカミス的というよりは幻想小説的。誘拐事件を扱った昭和っぽい『天国と地獄』かと思っていたら、文字禍が転じて『トロン』と『ヘルレイザー2』の迷宮が現出したあげく、最後は『ハエ男の恐怖』でヘルプミー!みたいな感想というか(意味不明、でも読めば何となく判るハズ)、……その実、前半の誘拐劇にいたるまでの昭和風味のミステリーっぽいリアリズムの風格や、新本格的なある人物の真相など、舞台のバカさにフォーカスした作品でないからこそ、逆に、クラニーのバカミスが内包していたであろう幻想小説的にして、マグリットの幻想絵画を文字で起こしたような風格が際立つという不思議な作品です。

クラニーのバカミスといえばこれ!という代表作とはいえないものの、ビギナーほど本作の趣向は意外にもあっさりと受け入れることができるのではないでしょうか。クラニーのバカミスのはじけっぷりを期待している人にはやや小粒に感じられるかもしれませんが、氏の幻想小説が好みというひとであれば、かなり愉しめると思います。