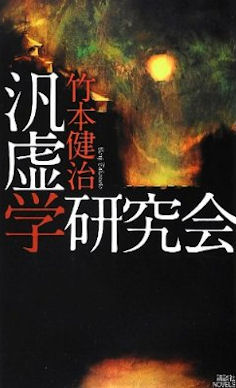

『闇のなかの赤い馬』を含む汎虚学研究会シリーズをまとめたお買い得な一冊。収録作は、『闇のなかの赤い馬』のほか、幽霊の謎解きに対する意想外のアプローチが悲哀にしてブラックな結末へと流れる「開かずのドア」、謎の作家の正体を知ろうとする”探偵”の謎解き行為が裏返しとなるオチが鮮やかな「世界征服同好会」、過去の逸話の与太話をアレなオチで卓袱台返ししてみせる「ずぶ濡れの月光の下」、ミステリというよりは青春小説っぽい「個体発生は系統発生を繰り返す」の全五編。

『闇のなかの赤い馬』を含む汎虚学研究会シリーズをまとめたお買い得な一冊。収録作は、『闇のなかの赤い馬』のほか、幽霊の謎解きに対する意想外のアプローチが悲哀にしてブラックな結末へと流れる「開かずのドア」、謎の作家の正体を知ろうとする”探偵”の謎解き行為が裏返しとなるオチが鮮やかな「世界征服同好会」、過去の逸話の与太話をアレなオチで卓袱台返ししてみせる「ずぶ濡れの月光の下」、ミステリというよりは青春小説っぽい「個体発生は系統発生を繰り返す」の全五編。

正直に告白すると、後半の二編はよく判りませんでした(爆)。いや、何かの暗喩があるのかナーと勘ぐりながら読んでみたのですが、特に「個体発生」についてはほとんどノーコメント。一番ツボだったのは、収録作中もっとも明快だった「開かずのドア」で、タイトル通りの開かずのドアからヌーッと現れる幽霊の正体は、――という謎の提示があれば、幽霊っつても実は人間だったんでしょ、というオチを先回りして考えてしまうわけですが、そうした期待をアッサリと裏切ってみせる展開が素晴らしい。

幽霊をあるものとしてアッサリと受け入れながら、その後で、ではなぜ、という方向へと謎解きがシフトしていく流れも定番ながら、本編ではこの幽霊の謎に、語り手とある人物に関する奇妙な事象が絡んでおり、幽霊騒動とこのささやかな現象が結びつくことによって、ホンワカした青春ものの逸話に見えていたものが酷薄な真相へと転じるラストがいい。

「世界征服同好会」は、語り手がヒョンなことから興味を持った過去の書き手の謎の正体を突き止めていくというお話で、そこに昔の映画を絡めてこの二つの連関が鮮やかに解かれた瞬間、その真相の背後にあったもう一つの真相が明かされる、――という結構は、「開かずのドア」に似ています。こちらも謎の人物の正体が不意打ちのかたちで”探偵”の前に突きつけられるという最後の一撃にも似た趣向が効いているのですが、この真相を知ったあとで再読してみると、前半でさりげなくこの人物のことを意図せずに口にしている語り手のおとぼけぶりが微笑ましい。語り手が”探偵”を担っているという趣向が最大限に活かされた好編でしょう。

「ずぶ濡れの月光の下」は、延々と昔語りの逸話が語り手によって並べられていくのですが、こちらの探偵役は探偵というよりは、語り手を操る悪魔めいた存在として描かれています。語り手の過去の逸話とは一見関わりがあるようでなさそうな陰惨な事件が、この探偵の口によって読者の前に明かされていく、――という展開からこの猟奇事件の犯人に頭を巡らせてしまうのですが、あるオチで卓袱台返しをみせながら「何をどう受け取るのかはそっちの勝手」と嘯いてジ・エンド。何となーく喉に小骨が刺さったような終わり方に悶々とするか、ま、こういうモンもありでしょ、と作者の掌で踊らされたままでよしとするかで評価が分かれそうな一編です。

「個体発生は系統発生を繰り返す」は、汎虚学らしく、『失楽』を彷彿とさせる議論が延々と続く前半から一転、後半の青春小説っぽいコントラストがイイ。ただ、これも何か暗喩があるのかなーと考え出すと悶々としそうなので、やめておきます。

ミステリーランドの一冊として刊行された『闇のなかの赤い馬』を読み逃していたひとであれば、なかなかにお買い得な一冊といえるかもしれませんが、つい先日『かくも水深き不在』という傑作を読み終えたあとゆえ、チと微妙、という読後感でありました。しばらく寝かせておいて、また『闇のなか』と一緒にいつか再読してみたいと思います。