クラニーバカミスの最新作、――といいたいところですが、個人的にはバカミスではなく、違ったモノとして愉しみました。うーん、偏愛、なのですが、その理由については後述します。

クラニーバカミスの最新作、――といいたいところですが、個人的にはバカミスではなく、違ったモノとして愉しみました。うーん、偏愛、なのですが、その理由については後述します。

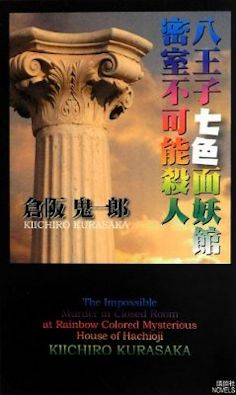

物語は、八王子にある奇天烈な洋館に金目当てで訪れたものたちが、次々と各部屋で不可解な死を遂げていき、――という話。おのおのの殺人が各部屋に凝らされた趣向によってなされるところや、さりげなく、あるいは時にくだくだしく描かれた記述からその館の「正体」を探り当て、殺人のトリックを推理するというのが表向きの読み方ながら、そもそもバカミスであることを前提として挑むからには、読者もその館の正体にはかなりのばかばかしさと奇観を期待してしまうのが当然でしょう。『四神金赤館銀青館不可能殺人』などはそうした企図が見事な成功を収めたバカミスであり、また『三崎黒鳥館白鳥館連続密室殺人』では、奇観を期待した読者に脱力と嘲笑の肩すかしを喰らわすことでバカミスへと転じた怪作でありました。

翻って本作の洋館の「正体」は、冒頭からの伏線も含めて、カンのいい読者であれば、「ハハン、これじゃないの?」とおおよその察しがついてしまう生ぬるさゆえ、”いつも”のバカミスを期待する読者にしてみれば、中盤にして探偵の口から早々に明かされてしまう「真相」に、脱力を伴わない肩すかしを感じてゲンナリしてしまうかもしれません。

しかしこの館の「正体」がそうしたものであるにはチャンとした理由があり、またお約束通り探偵がメタレベルで”消失”したあと、本丸の狂言回しとなるクラニー自身が登場し、この「物語」に隠されていた仕掛けが明かされていく二段重ねの結構が素晴らしい。

またクラニーのバカミスといえば、上に述べた壮大にして脱力を伴う奇観のほか、「ごくろうさまでした」というしかない段組に凝らした仕掛けに眼を見張る「労作系」が存在するわけですが、本作でももちろんそうした趣向は健在です。とはいえ、これもまた既視感のあるもので、探偵の口から明かされる段組の趣向はクラニーのバカミスを読んできた読者の予想を上回るものではありません。

しかしこちらについても探偵が消失したあとに顕現する段組マジックに込められた”あるものの思い”が痛烈で、本丸の探偵役ともいえるクラニーはこの”犯人”の仕掛けた段組マジックの謎に挑みます。謎はいまだ明かされておらず、この”犯人”がクラニーに託した詩文がその鍵となっているのですが、この新たに立ち現れる謎は、バカミスマジックを変奏しながらもまったく違った趣を持っています。これはもうバカミスというよりは、詩文を鍵とした暗号小説といってよいくらいで、この感触はバカミスの諸作よりは『遠い旋律、草原の光』などに近いです。

作中のある重要人物がふと口にする「寂しいですよ、謎が解かれてしまうのは」という言葉の重みを滲ませるように、解かれつつある暗号の断片が繰り返し、繰り返され、あるものの痛烈な思いを積み重ねていくあたり、涙腺の緩くなったロートルの自分などには感涙もので、このあたりにはバカミスに伴う嘲笑は皆無。バカミスと見せながらその拙さをメタレベルで晒しつつ、作者を本丸の探偵・狂言回しとして登場させることで、その既視感ゆえに新味のなさを批判されるであろうトリックの真相を明かし、背後に隠されていた痛烈な思いから物語の風格を一気に変転させてしまう仕掛けは素晴らしいの一言。

繰り返される謎解きによって物語をバカミスから感動ものへと転向させ、さらにすべての謎が解かれたと見せつつ、今度は執拗に繰り返されるエピローグを用いて怪談の技巧を滲ませた余韻を残すところなど、作者がジャケ裏に記した「手持ちのカード」をふんだんに詰め込んでみせた物語は、クラニーの技巧の集大成ともいえる出来映えになっています。

バカミス作家のクラニーの新作として読めば、中盤から見せつけられるバカミスの既視感と拙さゆえに、読者からは凡作の烙印を押されかねないという危うさの伴う一冊ながら、幻想小説、ホラー、感動物語、癒やしの幽霊譚など、多彩なクラニーのキャリアを愉しんできた読者には、感慨深い思いを抱くであろう物語に違いありません。バカミスの奇観と脱力だけを期待する方には取り扱い注意とはいえ、クラニーのファンであればマストといえるのではないでしょか。オススメです。