先日の読売新聞朝刊に掲載されていた「エンターテインメント小説月評」で『幅広い作品 SFは宝の山』と副題とともに紹介されていた本作、台湾の作家によるSFということで手に取ってみたのですが、良い意味で期待を裏切られました。

先日の読売新聞朝刊に掲載されていた「エンターテインメント小説月評」で『幅広い作品 SFは宝の山』と副題とともに紹介されていた本作、台湾の作家によるSFということで手に取ってみたのですが、良い意味で期待を裏切られました。

ちなみにこの記事で本作の他に紹介されていたSF作品は、ケン・リュウ『紙の動物園』、乾緑郎『思い出は満たされないまま』、真藤順丈『黄昏旅団』で、『紙の動物園』もなかなか面白そうなんですけど、こちらはヒューゴー賞にネビュラ賞受賞作家の一冊ということで、ミステリ読みの自分がこのブログに感想など挙げようものならSF界隈に巣くうコワモテの方々から「国産のミステリしか読まないような輩が海外SFについて語るんじゃねえよ、ったく。円城塔の素晴らしさが判らないとかホザいている低脳は国産のお子様ミステリでも読んで早く寝ろや、クソ野郎。こちとらジーン・ウルフの新刊読むのに忙しいんだから邪魔すんなや」なんていう激しい罵声をイッキに浴びそうなので自制して、と(爆)、……まずは本作を手に取ってみた次第です。

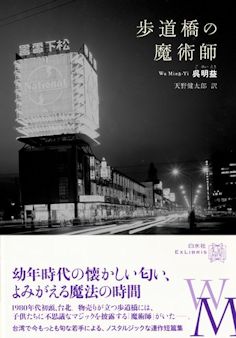

上の読売新聞の月評では「ノスタルジックな連作短編集」と紹介されていた本作ですが、自分の感想はやや異なります。確かにかつての中華商場を舞台とした物語は過去の郷愁に満ち満ちているのですが、そうした舞台背景よりも、幼少時代の記憶をたぐり寄せながら、様々な逸話を繙いていく重層的な語りの技巧に強く惹かれた次第です。冒頭、ガルシア・マルケスの言葉が引用され、また訳者である天野氏も「三丁目のマジックリアリズム」と呼ぶ本作の風格は、確かに確かにマルケスの語りの技法を想起させるものの、本作の最後の一文を読み終えて本を閉じた後、ふと思いだしたのはなぜかクンデラの『不滅』でした。そしてこの巧みな語りの技巧についてはもう一人、日本の作家を想起したのですが、このあたりについては後述します。

連作短編集といっても、本格ミステリのソレのようにそれぞれの物語が分かちがたく結びついて、最後に隠されていた驚きの構図が明かされる、――というような仕掛けは薄く、冒頭を飾る「歩道橋の魔術師」は、本作の追憶の舞台となる中華商場の描写から、タイトルにもなっている魔術師の不可思議な存在と、語り手との曰くが語られていきます。この魔術師はときに謎めいた言葉を子供たちに聞かせるのですが、なかでも「人の目で見たものが絶対とは限らない」「ときに、死ぬまでに覚えていることは、目で見たことじゃないからだよ」という台詞が印象的。特に後ろの台詞は、続く「九十九階」で、ある人物の死の様態を暗示する言葉にもなっていて、不気味な印象を残します。

「歩道橋の魔術師」は、幼少時代を記憶を辿るだけの極めてストレートな結構でしたが、続く「九十九階」は、冒頭の一文から、現代の語り手が集まり中華商場での幼少時代を思い起こすというものになっており、ここでは「語られるもの」以上に、「語り手」と「聞き手」、さらには「語られるもの」との関係性が一つの鍵になっています。皆が「不思議な事件」だったと回想する失踪騒動に、件の魔術師が絡んでいたことが明かされていくのですが、魔術師がただの手品師ではなく、死に神にも近しい存在であることが暗示され、「歩道橋の魔術師」で彼自らが口にしていた言葉との繋がりが奇妙な余韻を残す一編です。

そして、――続く「石獅子は覚えている」まで読み進めてふと頭をよぎったのは、幻想小説作家の恒川光太郎でした。登場人物に訪れる理不尽ともいえる突然の死や、語りの引き継ぎによって過去の逸話を明かしていく技法など、作者の指向に、恒川小説と非常に近しい雰囲気を感じてしまうのは自分だけでしょうか。ここでも、あるものの死が語られているのですが、最後に本作の語りは「聞き手」が眼の前にいたことを明かして幕となります。

「ギラギラと太陽が照りつける道にゾウがいた」は、収録作中、もっともお気に入りの一編で、ゾウの着ぐるみのバイトをすることになった語り手が、透明人間になりたかった過去を回想していく、――という話。ここでは、ゾウの着ぐるみのバイトをすることになったカラスと、その恋人との間で巧妙な「語り」のリレーが行われていく構成が素晴らしい。

「ギター弾きの恋」は、前編と異なり、「聞き手」の存在は不明瞭なのですが、途中で「だからほら、今もずっと顔色が悪い」といった語りかけがあることから、語り手の前に聞き手が存在していることが仄めかされているところに注目、でしょうか。「語り手」と「聞き手」が中華商場の追憶を辿ることで、物語が生まれ出すという本作のたくらみのさらに奥には実をいうともうひとつの仕掛けがあって、それは最後の一編となる「レインツリーの魔術師」で明かされます。しかしここまで意識的に「語ること(語り手)」「物語を聞くこと(聞き手)」、そして「語られるもの(物語)」を突きつめて物語を構築してみせた作者の手腕には完全に脱帽です。

「金魚」は、「ギラギラと太陽が照りつける道にゾウがいた」以上に語り手のリレーによって劇的な転調の効果を生みだした一編で、主人公の意想外な人物との再会から、語りがその人物へと引き継がれる構成が心憎い。また明快にして心地よい読後感も素晴らしい余韻を残す好編です。

「鳥を飼う」もまた、「金魚」と同様、語り手の引き継ぎという技巧を活かした一編なのですが、「金魚」では、「◇◇◇」という記号によって明快に語り手の転調が明示されていた構成に比較すると、こちらは逸話の主題が魔術師へと切り替わる刹那に改行なしでその引き継ぎが行われていく後半の展開が素晴らしい。この小説的手法と、回想シーンが描かれる魔術師の謎めいた存在は、まさに恒川光太郎を彷彿とさせます。

「光は流れる水のように」では、語り手たちの中華商場の記憶が「あやふや」であることと、ある人物の手によって精巧に作られた模型のディテールとを対照させて、記憶と創作物である模型との違いを浮かび上がらせた趣向がいい。ここで描かれる模型という”創作物”のモチーフは、最後の「レインツリーの魔術師」で再び繰り返されることになるのですが、「レインツリーの魔術師」は、今までの、――魔術師をトリックスターとして中華商場にまつわる「おとぎ話」を綴ってきた構成とは一転して、ちょっと”意想外”な語り手が登場します。この語り手の異国での実体験を経て、物語は再び中華商場へと回帰していくのですが、後半の、「物語は記憶をそのまま書くものではない」から始まる物語と記憶に関する語りが印象的。そして最後に語り手は隠されていたもう一つのエピソードを明かし、最後の一文、――すべての物語が”終わる”そのとき、まさに読者は物語が”生まれる”瞬間”に立ち合うことになるというこの幕引きと考え抜かれた構成、――もう、完璧でしょう。

前衛的な技巧と、平易な文体によって綴られる逸話によって”記憶”を辿る”物語”を創出してみせた本作は、やはりSFというよりは、マジックリアリズムや実験的精神を内包した幻想小説として読む方が愉しめるような気がします。読売新聞の「エンターテインメント小説月評」で、川村氏が本作をSFとして推した真意は不明ですが(苦笑)、本作は幻想小説のファンであれば是非とも手に取ってもらいたい傑作ではないでしょうか。特に恒川光太郎を偏愛する読者が、本作を最後まで読了したときにどのような感想を持たれるのかは大変に興味のあるところです。