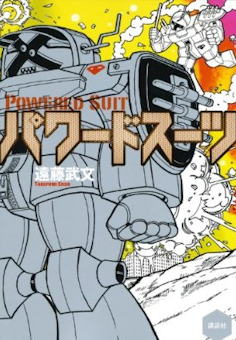

すでに『デッド・リミット』が刊行されているので、新作とはいえなくなってしまっている覇王の異色作。ひんがら目のパワードスーツをあしらった漫画チックなジャケ、そして帯には「ま、まさかの!?」と、何が「まさか」なのか、読了後もよく判らないという惹句に、「驚愕の結末」というオマケつき。ネット上では、前作のほうが面白かった、という感想も散見されるものの、「ツマらないことそのものを愉しむ」という逆説的読書法を会得したダメミスマニアにとっては、まさに至宝というべき逸品で、堪能しました。

すでに『デッド・リミット』が刊行されているので、新作とはいえなくなってしまっている覇王の異色作。ひんがら目のパワードスーツをあしらった漫画チックなジャケ、そして帯には「ま、まさかの!?」と、何が「まさか」なのか、読了後もよく判らないという惹句に、「驚愕の結末」というオマケつき。ネット上では、前作のほうが面白かった、という感想も散見されるものの、「ツマらないことそのものを愉しむ」という逆説的読書法を会得したダメミスマニアにとっては、まさに至宝というべき逸品で、堪能しました。

あらすじをざっとジャケ帯から引用すると、「絶望感漂う近未来の地方都市で頻発する、老人たちの連続失踪事件。老人を、日本を救うはずの最先端技術が、殺人現場に残されていた」――。「絶望感漂う」なんて書いてあるものですから、何だか暗ーい話かと思っていると、「ヨルダンでキンドル、四ドルで読んどる。いま呼んどるから、待っとって」といった昭和的な脱力ギャグも交えた意味不明な展開で、大まじめな読者の頭ン中にクエスチョン・マークを増殖させながらゆるゆるに進んでいく結構がまず秀逸。

本作の冒頭には、「本書には、ある仕掛けがあります。注意してお読みください」という但し書きがあり、作者の自信のほどがうかがえるわけですが、本作は覇王のダメミスゆえ、このあたりもクソ真面目にとらえて「何だよ、ある仕掛けってこれかい? バレバレじゃん」とか、「結局ある仕掛けって何なノ? 最後まで読んだけどよく判らなかったヨ」なんてブーたれるようではこちらの負けで、「注意してお読みください」という作者の自信は、こちらの頭ン中では二十倍くらいに希釈して読むのが吉、でしょう。

「本書には、ある仕掛けがあるかもしれないし、ないかもしれません。あんまりそのあたりは気にせずに、どうぞごゆるりとお楽しみください」と書いておけば、まだ十人くらいの読者は騙せたカモしれないのでは、……と、作者である覇王よりは、むしろこの但し書きに何の疑問も抱かずにゴーサインを出してしまった担当編集者の剛毅に感心してしまうわけですが、ではそのよく判らない仕掛けとやらは、実際のところどうなのヨ、ということになると、個人的にはなかなかよく出来ているのでは、と感じました。

処女作『プリズン・トリック』には、「何だか登場人物がゴチャゴチャしていて、多視点で、人称も混在していて読みにくいし、わけわかんネー」という感想が多かったように記憶しています。本作では、そうした多視点に対する批判を逆手にとって(以下文字反転)、「なるほど。人称の混在が問題とあれば、その『私』だ『彼』だという人称そのものを取り除いてしまえばよかろう。しかしそうなると、その人物がいったい登場人物の中の『誰』なのか、読者の方でも判らなくなってしまうのではあるまいか……うぬッ! 待て、待て、待たれいッ! 全体を一人称とし、そのなかへ無人称で書かれた一章だけをコッソリ挿入しておけば、読者はその章の視点人物を『私』と取り違えてしまうのでは……ッ!」というふうな覇王の脳内思考をトレースしながら再読すると、作者のいう「ある仕掛け」をよりいっそう愉しめるのではないでしょうか、――とはいえ、本作のなまぬるい風格に、果たして再読に挑もうとする読者が何人いるのかはマッタクの未知数ではありますが、駄作の烙印を押してしまう前に、まずは前二作に対する批判に対して、それを本格ミステリー的な仕掛けに昇華させて読者への答えとした作者の心意気を評価するべきだと思うのですが、いかがでしょう。

この作者の自信満々たる「ある仕掛け」も秀逸ではあるのですが、個人的には本作を社会派ミステリとして読んだ場合、高齢化社会が主題と思わせつつ、その社会批判の視座はまた別のところにあったという誤導が素晴らしい。さらには、上に述べた「ある仕掛け」によって、犯人と語り手を重ねてみせることで、最後の一行の「きっと変えてやろう」という主人公の決意により重みを持たせた幕引きも秀逸です。

そうした意味では、この「ある仕掛け」は、読者を驚かせるというよりは、高齢化社会という表の主題に隠されたある事柄を際立たせるためのものと見る方がよく、仕掛けが単なるダメミス的な脱力では終わらないという点において、前二作からの格段の進歩が見られるような気もします。

とはいえ、ノッケから接待のシーンで鮑に手鞠寿司、さらには老人の家の描写では筍と蕗、鯖の水煮缶、秋刀魚の蒲焼き、鮪フレーク、蟹缶をさりげなく出してくるあたりに、ダメミスには必須といえる「食に対するこだわり」が強く感じられ、「蛇口を捻ったような勢いで鼻血が流れ落ちた」などという昭和漫画的な描写や、上にも引用した「ヨルダンでキンドル、四ドルで読んどる。いま呼んどるから、待っとって」や、「何でダイワマンなんだ?」(意味不明、でも読めば判ります)といった台詞も交えて、最後には「向こうが昭和のアニメなら、こっちの昭和のアニメってことだ」と「昭和」臭い自らの作風を自覚したセルフ・ツッコミを入れて見せるあたりのアジャパーなユーモア・センスなど、ダメミスに期待される魅力を凝縮した一冊ゆえ、前二作の魔力に魅了された好事家の方であれば十二分に愉しめるのではないでしょうか。

というわけでオススメながら、社会派だのきまじめな本格ミステリーとして読まなければ、読みにくい文体で綴られた文章から匂いたつダメミス臭に脳もくじられ、ホンワカした素敵な読書タイムを堪能できること請け合いの一冊ながら、あくまでダメミスマニア限定、ということで。