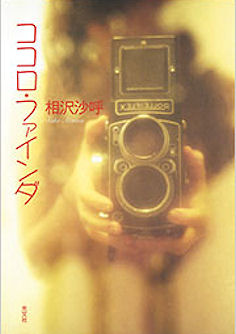

カメラ女子たちのココロの悩みを、カメラと写真を通じて叙情的に描いた青春小説。収録作は、わたしってキレイじゃないと容姿コンプレックスを持ったカメラ女子が、写真部のカメラマンとモデルの二人の仲違いに、デジタルな真相を見いだす「コンプレックス・フィルタ」、SDカードの中に入っていた不可解なファイルを巡るささやかな謎解きと自分に自信のないカメラ女子の思いが美しく重なる「ピンホール・キャッチ」。

カメラ女子たちのココロの悩みを、カメラと写真を通じて叙情的に描いた青春小説。収録作は、わたしってキレイじゃないと容姿コンプレックスを持ったカメラ女子が、写真部のカメラマンとモデルの二人の仲違いに、デジタルな真相を見いだす「コンプレックス・フィルタ」、SDカードの中に入っていた不可解なファイルを巡るささやかな謎解きと自分に自信のないカメラ女子の思いが美しく重なる「ピンホール・キャッチ」。

ミステリ読みには定番の、鏡にまつわる謎への気づきと暗い過去の逸話に淡い百合テイストをにおわせた佳作「ツインレンズ・パララックス」、写真のすり替えのホワイダニットから重く、暗い現実が明かされ、カメラ女子の強い決意へと結実する幕引きが美しい「ペンタプリズム・コントラスト」の全四編。

高校の写真部に所属するカメラ女子を登場人物に据えた連作短編で、ジャケ帯には「覗いたファインダーが写し出すのは、少女たちのココロの揺らぎとミステリー」とあって、従来からの作者の読者を想定した「ミステリー」という言葉が添えられているものの、敢えてミステリーという部分は脇によけて読んだ方が、フツーのミステリ読みの方は愉しめるような気がします。

「コンプレックス・フィルタ」は、モデルのかわいい女の子と、完璧主義者のカメラ娘との冷戦状態の原因を解き明かすというもので、探偵役が自分の容姿にコンプレックスを持ち、「事件」の「被害者」たるモデルっ娘に憧れる女の子が「探偵」役を務めているというのがミソ。真相へとたどり着くためのブツは、「凶器」であるカメラによって撮影された写真だけというシンプルな道具立ても素晴らしく、ロジックというよりは、大きく気づきに傾いた謎解きではあるものの、探偵の被害者に対する思いが、ごくシンプルな気づきを阻んでいたことが明かされます。写真といっても、フィルムとデジタルが混交した今だからといえる事件の見立ても見事。

「ピンホール・キャッチ」に描かれる謎は、日常の謎といっても、平凡な日常の中へ唐突に出現した奇妙な謎といったものではなく、すでにその時点で日常の謎の系譜に連なるものとしてとらえるのは難しいわけですが、むしろミステリ読みからしたら謎にさえなりえないささやかなものだからこそ、タイトルにもあるピンホール・カメラと、本編の主人公であるカメラ女子の心理の重なりに注力した読みができるともいえるわけで、これはこれで青春小説としては十分にアリ。

「ツインレンズ・パララックス」は、鏡にまつわる定番の謎を開陳し、その謎解きから仄かな百合テイストをにおわせるラスト・シーンの叙情へとつなげる展開がうまい。この謎は竹本・綾辻ワールドであれば、どちらかというと怪奇幻想のアイテムとして使われるネタながら、この鏡の「謎解き」のシーンも百合として読むと、かなりエロイ(爆)。

以上三編は、いずれも軽く容姿コンプレックスや、もっと目立ちたいよーといった、いかにも現代の娘っ子らしい悩みが描かれてい、ミステリという人間の心の闇に踏み込んでいくようなダークな部分はナッシングだったわけですが、最後の「ペンタプリズム・コントラスト」だけは、前三編とは大きく趣を異にした重い物語です。

「コンプレックス・フィルタ」では、「事件」の「犯人」を務めたカメラ女子が主人公で、「コンプレックス・フィルタ」で描かれていた彼女の「犯行」の「動機」が今回の事件には大きく関わっており、いうなれば、冒頭を飾る「コンプレックス・フィルタ」と対をなした一編ともいえます。

ある一枚の写真だけが退色しており、ほどなくしてそれはオリジナルの写真とすり替えられたいたことが判明するわけですが、そのフーダニットとホワイダニットが本作の謎の根幹をなしています。フーダニットに大きな驚きはないものの、動機に人間心理の暗い部分をにおわせた誤導が巧みで、事件の真相を知った主人公の慟哭が重苦しい。しかしそこで物語を終わりにするのではなく、最後に希望を託した幕引きを用意している作者の優しさが美しい余韻を残します。傑作でしょう。

ネタバレというほどではないんですが、写真絡みでちょっとだけ。一応、「重大なネタバレ」だと指弾されるのが怖いので、文字反転します。

この物語の主人公のシズは、写真のすり替えという「事件」の真相を知ったことで、その背後にあるもっと大きな「事件」の存在を知るわけですが、この背後に隠されていた「事件」の「真犯人」こそは自分であり、また撮影という行為がその「犯行」の引き金であったことに思い至ります。そのことに彼女は悩み、「凶器」であるカメラを摑んで外に飛び出すと、「ひたすらに、ひたすらに、写真を撮る」。

しかし「コンプレックス・フィルタ」で描かれている通り、完璧主義者の彼女が撮る写真というのは、「構図やアングル、イメージやテーマまで緻密に計算されたシチュエーション写真」であり、そんな彼女が「緻密な計算」を捨てて、感情のおもむくまま「ひたすらに、ひたすらに」シャッターを押した写真を見ても、そのときは「どれもこれも、下手な写真だった」と感じる。

このシズの写真に対する姿勢を見て、自分は、『写真というのは構図や光や影の状態を見極めることも大事ですが、形を見ることが先行するとなぜか魂が抜ける』という藤原新也の言葉を思い出していました。彼はまた『写真を撮っている時には一切ものを考えない』とも言っているのですが、完璧主義者のシズはいうなれば、これのまったく逆といえる。しかし彼女は「ペンタプリズムを通したたくさんの光を、ファインダーから覗き込みたかった」という心の言葉にもある通り、自分にはどちらかというと、完璧な構図やライティングによって完璧な陰影を求めるような商業写真的スタイルではなく、感性のおもむくままにシャッターを切った方が確実に素晴らしい写真が撮れる人物に感じられました。

そうした視点で見ると、真相を知った彼女が「ひたすらに、ひたすらに、写真を撮る」という描写は、自らの写真の姿勢を見直す分岐点に立った、――青春小説としては非常に重要なワンシーンといえるのではないでしょうか。そしてこれが彼女の転換点ではなく、あくまで分岐点に過ぎないというのは、このときに撮影した写真をすぐさま見返して、彼女はそれを「どれもこれも、下手な写真だった」と感じるところに現れています。ここで彼女の心に決定的な変化が現れていれば、このときに撮影した写真にこそ本物の写真たる何かが存在することを悟ったはずでしょう。

しかしあえてその転換点を描かずに、いったん彼女を仲間たちのいる元いた場所へと戻し、彼女の未来にその変化を委ねた構成が心憎い。あと二つだけ、このシーンに付け加えるとすれば、この分岐点のシーンでは、彼女が撮影した写真を「その場で見る」ことが重要なわけで、これはデジカメだからこそのものといえるでしょう。フィルムであれば現像を経ないといけないので、このシーンは昔であれば成立しません。そして謎解きと真相によって登場人物の内心に決定的な変化を引き起こすという趣向は本格ミステリならではのものであり、そうした意味でもやはり本作は、謎やロジックの弱さなどに関係なく、紛れもない現代本格の逸品といえるのではないでしょうか。

細かいカメラネタに関しては、たとえば「コンプレックス・フィルタ」では『フィルタって、向きを調節しなきゃいけないんだよ。でもさ、ピント合わせたときって、レンズがまわるじゃない?』なんて台詞には、「ヤシコンツァイスのオジサンには関係ない話ですねー(ニヤニヤ)」とツッコミを入れたくなったり、あるいはニコン派の呆王から、ズームレンズばかり使っている本作のカメラ女子たちに対して「男は黙って単焦点だろッ!」(登場人物はみんなカメラ女子ですってば)という活が飛んでくるのがないかと危惧されたりするところはあるものの、カメラ好き、青春小説好き、――あるいはあからさまな百合よりは、ほの百合テイストが好みというマニアな御仁であれば、かなり愉しめるのではないでしょうか。オススメです。