前回の続きです。さて、前回は、左利きが巻き込み持ちでインジェニュイティを持った場合、ペンポイントが影になって使いにくい、ということを指摘しました。しかし、そうした使いにくさを補って余りあるほどの魅力があるのであれば、まあ、それも小さな欠点として見逃すこともできるでしょう。では、「実用的な」筆記具として、インジェニュイティの書き心地はどうなのか。特に左利き特有の癖書きをするユーザーにとってはどうなのか、というあたりを今回は書いてみたいと思います。

インジェニュイティの書き心地については、その形状からピグマのようなサインペンと比較した指摘をネット上ではよく見かけます。この意見について半分は当たっているものの、しかし残りの半分は大きく外している、――というのが数ヶ月使ってみての感想でありまして、確かに新品のリフィルは、やや硬く、紙の上を優雅に滑らせて云々という書き心地は期待できません。自分は細字のリフィルを使っているのですが、正直、新品のリフィルはかなり硬い。もっとも「使い込む」うちにペン先が馴染んできて書きやすくなっていくというのがインジェニュイティのウリでもあります。

しかしこの「使い込む」というのが、これまた曲者で……万年筆で「使い込む」というと、まあ、数ヶ月くらい筆記を続けてようやくペン先が自分の持ち方に馴染んでいくというイメージがあったりするわけですが、インジェニュイティの場合、一日も書いてみれば、もうペン先は減っていき、線の太さも激変。それとともに、非常に優しい書き心地へと変化します。

この馴染んだあとの書き心地は、サインペンとはまったく異なります。万年筆の少なくともスチールニブのような紙との接地感はまったくといっていいほどありません。なので、ある程度の筆圧を必要とするボールペンとも違う。自分はLAMY ステュディオの14金ペン先を常用しているのですが、筆圧をほとんどかけずにこの万年筆で書いた感覚に近いといえば近いのですが、インジェニュイティの方がもっと柔らかく、ペン先が紙に触れているという感覚はほとんどない。

強いていえば、この書き心地は筆ペンに近いのではないでしょうか。しかしこの筆記具で書かれる文字は筆ペンのようなかすれは基本的にはなく、サインペンに近似しているというところが面白い。もちろん、筆圧によってある程度の筆ペンのような筆記は可能ではありますが、万年筆や筆ペンほど自在というわけではありません。このあたりはやはりサインペン的なペン先の構造ゆえ仕方がないのでしょう。

はらいのところで意図的に筆圧を弱くして、かすれに似たものを見せることはできますが、少なくとも自分のようながさつな人間にはチと厳しい。一応、それっぽいことをしたのが以下の写真で、例えば「動物帽子」の「動」や、「物」の「勿」などは左にはらうことが多いので、左利きにとっては、こうしたかすれをインジェニュイティでも表現しやすいかと思います――といっても、そもそも文字がかすれないことをウリにしているこの筆記具でわざとそうした書き方をするのもどうかと思うわけですが(爆)。

万年筆と違って、文字の濃淡はなく、アクセントをつけるとすれば、上に述べたとおり、筆圧を繊細に調整する必要があるわけですが、一日も使っていれば、細字といえども激太になってしまうというペン先の仕様は大問題(苦笑)。LAMYの万年筆はインクフローが激しいことで有名ですが、「使い込」んだインジェニュイティの細字のリフィルは、LAMYのLHニブの万年筆よりも太い。これではノートとかにチャチャッとメモする用途に使うのはかなり難しいのではないでしょうか。

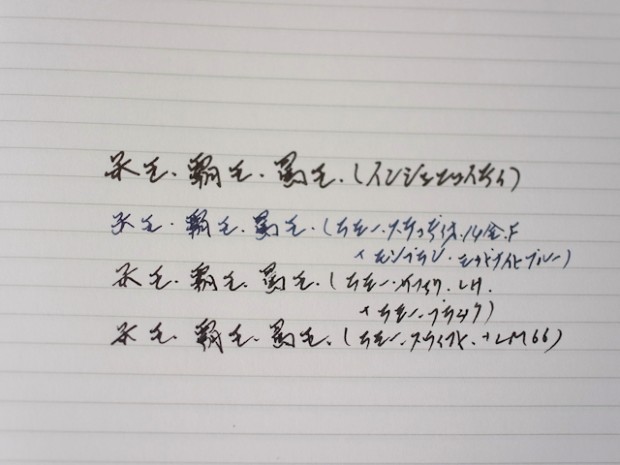

一応、参考までに、インジェニュイティ、LAMYステュディオの14金ニブF、サファリのLH、さらに比較の意味でローラーボールペンであるスウィフトにLM66のリフィルで書いたものを掲げておきます。

こうして見ると、やはり細字といえど、「使い込んだ」インジェニュイティのリフィルはかなり太いことが判ります。かなり気をつけて細い文字を書こうとした結果でコレなわけで、例えば街中で立ったままノートを持ってさらさらっとメモを書き留めるなんて書き方をすると、もっと文字は太くなる。こうした場合は、Fニブの万年筆で筆圧をかけずに書くか、ボールペンで筆圧をかけて書いた方がまだ筆記は楽じゃないかナ、という気がします。

というわけで、最新技術を用いた新機軸のニブの書き心地はまさに新体験で絶賛できるものの、「使い込ん」だ後の線の太さは大きなマイナス、というのが「細字」のリフィルを使った自分の感想であります。このリフィル、実はもっと大きなマイナス要素を抱えているのですが、それについてはまた次回、ということで。